観光スポット

条件指定検索

-

雪遊びとかまくらと、幻想的な夜を

※掲載画像の無断使用を禁止いたします。画像のダウンロードは、こちら に掲載のものをご使用ください。

2026年の開催日が決定しました。

かまくら祭の見どころや詳しい内容はこちら!

【開催期間】2026年1月30日(金)~3月1日(日)

【実施内容】沢口河川敷会場でのミニかまくら点灯

金・土・日曜日のみ

【点灯時間】17:30-21:00

《沢口河川敷ミニかまくら点灯》ミニかまくらに灯りがともされると、幻想的な夜の景色が広がります。

【同時開催】

◆平家の里(有料)…無休

営業時間/9:00~21:00(最終入場20:45)

ミニかまくらライトアップ/17:30~21:00

料金/1日利用券(9:00~21:00):大人510円 小・中学生250円(当日、再入場可能)

※ナイトチケットはございません

雪化粧した茅葺き屋根の古民家が点在する園内で「ミニかまくら」や「大型かまくら」が鑑賞できます。

夜はかまくらに灯りがともされます。

※大型かまくらの中には入れません。

竹灯りのライトアップ「平家あかり」を同時開催!

かまくらと竹の灯りのきらびやかなコラボレーションをお楽しみください。

◆湯西川水の郷スノーパーク(有料)…水曜日休み

開催期間/2026年1月31日(土)~3月1日(日)※2/11(水祝)は営業、2/12(木)はお休み

営業時間/10:00~15:00(最終受付14:00)

温泉利用時間/10:00~19:00(最終受付18:00)

料金/大人1,200円 子供(小学生)600円(そり遊び代・水の郷の温泉入浴料を含む)

そり滑りや雪遊びなど雪国ならではの遊びが楽しめます。売店では温かい軽食や飲み物を販売しています。

遊び疲れたら湯西川水の郷内で温泉に浸かり身も心も温まってください。 -

日本三名瀑の一つにも数えられている高さ97mの大瀑布

※掲載画像の無断使用を禁止いたします。画像のダウンロードは、こちら に掲載のものをご使用ください。

日光には四十八滝といわれるくらい滝が多い日光周辺で、最も有名とも言えるのが華厳滝。

中禅寺湖の水が、高さ97メートルの岸壁を一気に落下する壮大な滝で、自然が作り出す雄大さと、華麗な造形美の両方を楽しむことができます。

エレベーターで行ける観瀑台から間近で見る滝つぼは迫力満点。爆音とともに水しぶきが弾ける豪快な姿が見られます。

5月には見事な新緑、6月にはたくさんのイワツバメが滝周辺を飛び回り、1月から2月にかけては十二滝と呼ばれる細い小滝が凍るため滝全体がブルーアイスに彩られ、四季折々に違った景色を堪能することができます。(写真は一部、「日光フォトコンテスト入賞作品」を使用しています。)

※現在の華厳滝落水量目安はこちら(栃木県公式HP)

※夜間など、水量により止水する可能性があります。 -

雄大な渓谷美に彩られた関東有数の温泉地

※掲載画像の無断使用を禁止いたします。画像のダウンロードは、こちら に掲載のものをご使用ください。

江戸時代に発見され、当時は日光詣の僧侶や大名のみが入ることを許されたという由緒正しき温泉です。

明治以降に一般開放されてからは多くの観光客が訪れ、鬼怒川渓谷沿いには旅館やホテルが建ち並ぶ関東有数の大型温泉地として発展しました。

泉質はアルカリ性単純温泉で、神経痛や五十肩、疲労回復や健康増進に良いとされており、無味無臭でくせがなく、肌にも優しいため、多くの方がお楽しみ頂ける温泉です。

周辺は豊かな自然に囲まれており、江戸ワンダーランドや東武ワールドスクウェアなどのテーマパークも多く、また世界遺産の日光まで車で30分ほどと、日光市内観光の拠点にも最適です。◆鬼怒川・川治温泉ゆず湯風呂キャンペーン◆

冬至の時期にちなみ鬼怒川・川治温泉郷へお越しのお客様をゆず湯でお迎えします。

www.nikko-kankou.org/event/554/

宿の予約はこちらでご覧ください。

-

海抜高度1269m。日本屈指の高さにある湖

※掲載画像の無断使用を禁止いたします。画像のダウンロードは、こちら に掲載のものをご使用ください。

奥日光の入り口に位置する中禅寺湖は、周囲約25km、最大水深163mで、およそ2万年前に男体山の噴火による溶岩で渓谷がせき止められ、原形ができたといわれています。四季折々に美しい姿を見せることから、明治から昭和初期にかけては外国人の避暑地として賑わいました。その美しい光景は、現代にも受け継がれています。男体山のふもとに広がるのどかな湖畔からは季節によって様々な表情を楽しめますが、特に初夏のツツジ、秋の紅葉が見事です。また、遊覧船に乗って水上からの景色を楽しむのもオススメです。紅葉シーズンには「紅葉廻り」コースも運行されます。(写真は、「日光フォトコンテスト入賞作品」を使用しています。)

-

平家の落人が愛した湯と山河

※掲載画像の無断使用を禁止いたします。画像のダウンロードは、こちら に掲載のものをご使用ください。

壇ノ浦の合戦に敗れ逃れてきた平家落人が、河原に湧き出る温泉を見つけ傷を癒したと伝えられる平家伝説が残る温泉です。

温泉地名の由来ともなった湯西川(一級河川利根川水系)の川沿いに旅館や民家が立ち並びます。

湯量豊かな温泉を楽しむのはもちろんのこと、川魚や山の幸、野鳥・鹿・熊・山椒魚の珍味など四季を感じる地元料理を心ゆくまで堪能できます。

味噌べら等を囲炉裏でじっくり焼いて頂く落人料理も有名です。

また、1月下旬~3月上旬のかまくら祭では、沢口河川敷に並ぶミニかまくらに、ローソクのあかりが灯され幻想的な風景が広がります。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、内容が変更・休止となる場合もございます。お出かけの際に最新の情報をご確認ください。

※楽天トラベルが調査した「美肌の温泉地ランキング2016」で1位を獲得しました! -

奥日光に広がる日本有数の湿原

※掲載画像の無断使用を禁止いたします。画像のダウンロードは、こちら に掲載のものをご使用ください。

この地が中禅寺湖をめぐって男体山の神と赤城山の神が争った「戦場」だった、という神話が名前の由来といわれる戦場ヶ原。かつて湖であったものが湿原化したもので、400ヘクタールの広大な面積を誇ります。湿原には350種類にも及ぶ植物が自生しており、野鳥の種類が多いことでも有名で、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地」と認められてラムサール条約に登録されています。湿原をぐるりと囲むように自然研究路が整備されており、2時間ほどで歩けるハイキングコースもあります。男体山を背景に広大な湿原を見渡せる展望ポイントが各所に設置されておりますので、変化に富んだ壮大な自然を体感することができます。一年を通して楽しめますが、ワタスゲやホザキシモツケが見頃になる6月中旬~8月上旬、草紅葉が美しい9月下旬~10月上旬がオススメです。

-

48ものカーブがある絶景のドライブコース

日光市街と中禅寺湖・奥日光を結ぶ観光道路。下り専用の第一いろは坂と上り専用の第二いろは坂の二つの坂を合計すると48か所もの急カーブがあることから「いろは48文字」にたとえてこの名がつきました。カーブごとに「い」「ろ」「は」・・・の看板が表示される急坂が続き、標高差は約440m。特に第二いろは坂(上り専用)途中の明智平展望台からの眺めは抜群で、第一いろは坂を望むこともできます。秋には日光で最も紅葉の美しいスポットとしても知られ、絶景のドライブコースのため、大渋滞となるほどの人気です。通常上るのに20分ほどの道路ですが、渋滞時は2~3時間かかることが多々ありますので、紅葉シーズン中は特に余裕をもってお出かけすることをオススメします。(連休中はさらに混雑し、いろは坂を上るのに最大6時間の渋滞が発生したこともあります。)

※渋滞情報はこちらから

※リアルタイム日光の社寺周辺の駐車場の混雑情報はこちらから -

福の神・縁結びのご利益でも知られる神社

1200年以上前、勝道上人が開いた日光山。二荒山神社は日光山信仰の始まりとなった古社で、二荒山(男体山)をご神体としてまつり、古くから下野国の一の宮としてうやまわれ、信仰を集めていました。二荒山神社の主祭神は招福や縁結びの神様、大己貴命(おおなむちのみこと)で、現在では縁結びのご利益で人気の社となっています。また、日光山内の入り口を飾る木造朱塗りの美しい橋「神橋」は、二荒山神社の建造物。世界遺産「日光の社寺」の玄関ともいえる橋も一緒に、訪ねてみてはいかがでしょうか。

-

400年の歴史が息づく全長460mの坑内

※掲載画像の無断使用を禁止いたします。画像のダウンロードは、こちら に掲載のものをご使用ください。

400年の歴史を誇り、かつて「日本一の鉱都」と呼ばれ大いに栄えた足尾銅山の坑内観光施設です。閉山後に坑内の一部が開放され、トロッコ電車に乗って全長約460メートルの薄暗い坑道に入っていくと、当時の辛く厳しい鉱石採掘の様子が年代ごとにリアルな人形で再現されています。鉱石から銅になるまでの過程などが展示されている銅資料館と、足字銭の鋳造過程が展示されている鋳銭座も併設されており、日本の近代化を支えた足尾銅山の歴史や役割を学ぶことができます。

【足尾銅山の坑内mapはこちら】 -

鬼怒川温泉街と楯岩を結ぶ歩行者専用吊橋

〈10月6日(月) 通行止め解除のお知らせ〉

鬼怒楯岩大吊橋右岸側にて発生した土砂崩れの影響で、通行止めとなっておりました右岸側階段上り口~楯岩展望台・古釜の滝ですが、補修工事が終わり、安全の確保が確認されたため、10月6日(月)午前11:30に通行止めが解除されました。

なお、新たに落石注意の看板が掲出されております。通行される際は、お気を付けくださいますようお願い申し上げます。

※掲載画像の無断使用を禁止いたします。画像のダウンロードは、こちら に掲載のものをご使用ください。

鬼怒川温泉街の南部と名勝「楯岩」を結ぶ全長約140mの歩行者専用吊橋。

高さ約37mの橋上からは、大岩を縫うように流れる鬼怒川の急流や緑豊かな山々を眺めることができます。

吊橋の上流にそそり立つ「楯岩」は、戦いのときに使用する楯に似ていることから名づけられ、その高さは約100mです。楯岩の頂上には展望台が整備されており、眼下には鬼怒川の清流と温泉街、遠くに鶏頂山をはじめとする高原山系の美しい山並みという大パノラマが満喫できます。

★オススメ★

橋の往復だけでなく、周辺散策が楽しめます。

橋を渡った先には「楯岩展望台」や手彫りのトンネル、楯岩鬼怒姫神社、沢底が透き通った美しい古釜の滝があります。

ぜひ足をのばしてみては?

※楯岩展望台まで…橋を渡って右手に歩いて約10分

※古釜の滝まで…橋を渡って左手に歩いて約5分 -

500を超える彫刻に込めた家康公の「平和への願い」

日光東照宮の建物を代表する陽明門は高さ11.1メートルの2層造り、正面の長さが7メートル、奥行きが4.4メートルで、その名称は、宮中(現・京都御所)十二門のうちの東の正門が陽明門で、その名をいただいたと伝えられています。江戸時代初期の彫刻・錺金具・彩色といった工芸・装飾技術のすべてが陽明門に集約され、その絢爛豪華な造りが一日中見ていても飽きない美しさから「日暮門」とも呼ばれています。とりわけ故事逸話や子供の遊び、聖人賢人など500を超える彫刻は見事でそれら彫刻には一つ一つ意味があり、これを探ることで家康公の平和への願いや教訓を知ることができます。

日光の社寺周辺は通年、混雑が予想されます。

日光旅ナビでは渋滞回避のコツや穴場のオススメスポット情報も紹介中!↓↓

①日光の渋滞・混雑情報まとめ

②日光の社寺の混雑を避けて楽しむおススメスポット -

中禅寺湖の北岸にそびえる雄大な山

男体山は、日光連山を代表する標高2486mの山です。780年代より山自体が信仰の対象となり、山頂には日光二荒山神社の奥宮があります。二荒山(ふたらさん)とも呼ばれ、「ふたら」とは観音浄土の補陀洛(ふだらく)からきているといわれています。毎年7月31日には登拝祭が行われ、8月1日の深夜0時に多くの人が山頂を目指し登頂を開始します。また男体山のふもとに広がる湖や滝、草原や湿原などは、男体山の噴火活動によりできたものです。男体山は中禅寺湖の北岸にそびえ、いつも雄大な姿を見せています。

日光二荒山神社中宮祠から登山する場合は、毎年4月25日~11月11日の間登ることができます。

※往復約7時間かかります。

※登山受付にて入山料1,000円をお支払いください。

※登山受付時間は、6:00~正午までです。

※正午を過ぎますと入山できません。

※ライト・クマよけの鈴をご持参ください。

※道中には水場・トイレ等はありません。 -

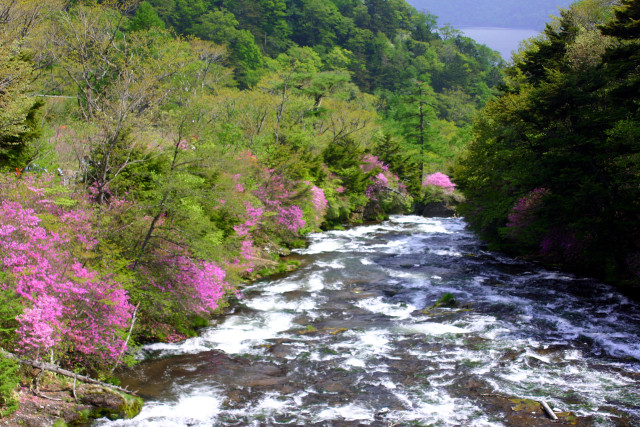

奥日光三名瀑の一つとされる奥日光を代表する滝

男体山の噴火によってできた溶岩の上を約210メートルにわたって流れ落ち、幅約10mほどの階段状の岩場を勢いよく流れる渓流瀑です。滝つぼ近くが大きな岩によって二分され、その様子が竜の頭に似ていることからこの名がついたといわれています。(左右の滝の流れが竜のヒゲ)

5月~6月は赤紫色のトウゴクミツバツツジが咲き誇るオススメの季節。また9月下旬ごろから始まる紅葉は、日光市内で最も早く木々が色づくと言われており、多くのお客様が訪れる人気の場所です。モミジやシナノキなどに彩られた美しい景観が楽しめます。観瀑台から眺める紅葉に彩られた滝つぼの眺めは最高です。(写真は一部、「日光フォトコンテスト入賞作品」を使用しています。)

-

関所を抜けたら江戸の街!粋な江戸人体験

【お江戸のハロウィン「妖怪ワンダーランド」】開催のお知らせ→★

開催期間:2025年10月4日(土)〜11月3日(月・祝)

※特別限定開催:大江戸妖怪祭り:10月18日(土)、19日(日)、25日(土)、26日(日)

営業日につきましては、日光江戸村ホームページでご確認ください。→★

EDO WONDERLAND日光江戸村は、江戸時代の文化を肌で体感できるカルチュラルパークです。

広大な敷地には、街道、宿場、商家街、忍者の里、武家屋敷など実物さながらの町並みが再現されています。

江戸人たちとのふれあいや体験イベントを通して、活きた江戸の息吹に触れることができるほか、お客様ご自身もお着替えをして江戸人になりきることもできます。

お芝居が見られる7つの劇場、歴史や文化を学ぶことができる展示館、そして、ここでしか味わえないお食事など、まさに百花繚乱の“EDO”があなたの旅の思い出を彩ります。

特に、忍びの神髄を全身で感じることのできる迫力の忍者ショー、美しさに息を飲むだけでなく笑いもある花魁劇場、笑い転げるほどのお芝居が楽しめる両国座など、是非、様々なお芝居やショーをご覧ください。

1日、または最低でも半日の滞在をおススメします。

-

世界遺産「日光の社寺」の玄関ともいえる美しい橋

「神橋」は、二荒山(男体山)をご神体としてまつる二荒山神社の建造物で、日光山内の入り口にかかる木造朱塗りの美しい橋。奈良時代の末に勝道上人が日光山を開く際、大谷川の急流に行く手を阻まれ神仏に加護を求めたところ、深沙王(じんじゃおう)が現れ2匹の蛇を放ち、その背から山菅(やますげ)が生えて橋になったという伝説を持つ神聖な橋です。別名、山菅橋や山菅の蛇橋(じゃばし)とも呼ばれています。現在のような朱塗りの橋になったのは寛永13(1636)年の東照宮の大造替時。残念ながら、明治35(1902)年にそのときの橋は洪水で流されてしまいましたが、明治37(1904)年に再建され、日本三大奇橋の1つに数えられています。夜間はライトアップを実施しており、夜空の下に美しく映える神橋をお楽しみいただけます。

-

巨大な奇岩と怪石が織りなす自然の造形美

「龍王峡」は、奇岩怪石と鬼怒川の美しい流れ、周りの木々が織りなす光景は、まさに絶景です。今からおよそ2,200万年前、海底火山の活動によって噴出した火山岩が鬼怒川の流れによって侵食され、現在のような景観になったと言われています。また、「龍王峡」という名は、その光景がまるで龍がのたうつような姿であることから、昭和25年に名付けられました。「龍王峡」は、川治温泉と鬼怒川温泉の間およそ3kmに及びます。川治温泉からは起伏の少ない遊歩道が整備されており、約7km、3~4時間程度で歩くことができるので、のんびりとハイキングを楽しみたい方にオススメです。

(注意)龍王峡ハイキングコースを散策される方は、山ヒルに注意して下さい。(吸血されないために、サンダル素足等でのハイキングコース内の散策はご注意願います。) -

湯ノ湖から流れ落ちる迫力満点の滝

湯滝トイレは、2025年11月30日に、駐車場は12月4日に冬季閉鎖いたしました。お出かけの際にはお気を付けください。

湯ノ湖の南端にある高さ約70メートル、長さ約110メートルの滝で、湯川をせき止めて湯ノ湖をつくった三岳溶岩流の岩壁を湖水が流れ落ちます。滝壺目の前に観瀑台がありますので、その迫力ある姿を間近で眺めることができます。戦場ヶ原から北上するハイキングコースの途中にあり、バス停「湯滝入口」からも近く、是非訪れたいスポットです。迫力の光景を間近で体感してみてはいかがですか。 -

山々に反響する花火の音と、夜空に輝く大輪の花火を大迫力でお楽しみいただけます!

〈10月6日(月) 通行止め解除のお知らせ〉

鬼怒楯岩大吊橋右岸側にて発生した土砂崩れの影響で、通行止めとなっておりました右岸側階段上り口~楯岩展望台・古釜の滝ですが、補修工事が終わり、安全の確保が確認されたため、

10月6日(月)午前11:30に通行止めが解除されました。

なお、新たに落石注意の看板が掲出されております。通行される際は、お気を付けくださいますようお願い申し上げます。

百華繚乱花火

~鬼怒川焔火(きぬがわえんか)~

※天候の急激な変化がある場合(雨天・強風等)は、

急遽中止する場合がございますのであらかじめご了承ください。

《日時》※中止

令和7(2025)年

8月9(土)・10(日)・11(月)・12(火)・13(水)・14(木)・15(金)・16(土)

9月6(土)・※13(土)・※14(日)・20(土)・27(土)

《時間》20:45~約8分予定

《打上場所》鬼怒楯岩大吊橋

10月4(土)・11日(土)

《時間》20:30~約8分予定

《打上場所》鬼怒川公園※月あかり花回廊イベント期間(予定)

10月18(土)・25日(土)※9/13・14代替日

《時間》20:45~約8分予定

《打上場所》鬼怒楯岩大吊橋

今年の夏は鬼怒川温泉で花火をお楽しみいただけます。

間近で見る迫力の花火は必見です!

施設によってはご宿泊のお部屋から花火を楽しめます。

どうぞ鬼怒川温泉の花火をごゆっくりお楽しみください。

※打上場所により、ご覧になれる施設が異なります。

ご予約の際に、宿泊施設にお問合せ下さい。 -

鬼怒川・川治温泉のお風呂がゆず風呂に~2日間だけの冬の特別企画~

【開催日】

2025年12月20日(土)・21日(日)【令和7(2025)年 参加施設】

〇ご宿泊者のみ

〈鬼怒川温泉〉

・あさや

・鬼怒川温泉ホテル

・鬼怒川グランドホテル夢の季

・きぬ川不動瀧

・鬼怒川プラザホテル

・日光きぬ川ホテル三日月

・花の宿 松や

・ホテル栂の季

・保養所(絹の渓谷 碧流・関東百貨店健保組合・東武鉄道鬼怒川保養所・古河電工鬼怒川荘)

〈川治温泉〉

・祝い宿 寿庵

・TAOYA川治

・保養所(日本金型かわじ荘)

〇日帰り入浴可

※日帰り入浴営業時間にご利用いただけます。メンテナンスや混雑状況により、受入れ中止、また休館している場合もありますので、ご利用の前にご確認のうえ、お出かけください。〈鬼怒川温泉〉

・一心舘

・鬼怒川観光ホテル

・鬼怒川パークホテルズ

・さぷらす

・ホテル鬼怒川御苑

・ホテルサンシャイン鬼怒川

・ほてる白河 湯の蔵

〈川治温泉〉

・川治温泉 薬師の湯

★使用するゆずは全て栃木県産です。

師走、年末年始に向けて何かと忙しい時期ですが、12月は”冬至”の時節でもあります。冬至には、お風呂に「ゆず」を入れて入ると風邪をひかない・・・、という日本古来からの風習があり、冬至にちなみ鬼怒川・川治温泉の宿泊施設・日帰り入浴施設で「ゆず風呂」をお楽しみいただけます。

ゆずの香りに包まれながら、体の芯からホカホカに。ゆっくりと期間限定風呂をご堪能下さい。

※全ての施設が対象ではありません。

※一部施設につきましては、ご宿泊者様のみの利用とさせていただいているところがございます。

【なぜ冬至の日にゆず湯に入る?】

「ゆず湯」は、冬至の日に入ると一年間風邪をひかないともいわれ、「冬至」=「湯治」、「ゆず」=「融通(融通が利くように)」と願いを込め、お風呂に「ゆず」を浮かべて入る、古くからの日本の風習です。 -

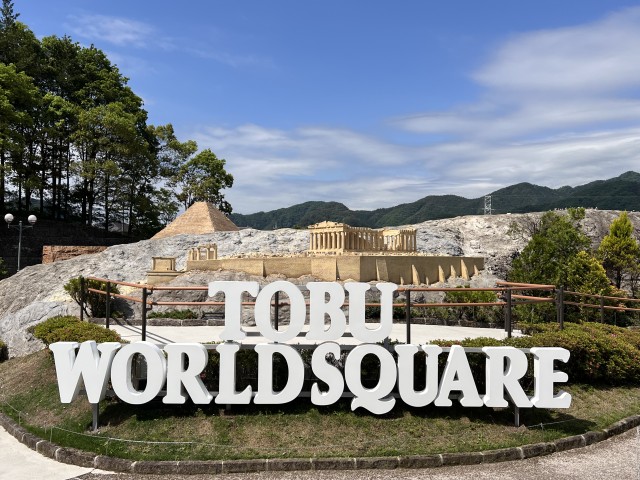

精巧に再現された建造物で世界旅行気分!

毎日わんちゃんと一緒にリードで入園できる「WORLDog!ふれんどりー」を開催中!

わんちゃんのサイズ制限を廃止し、全てのサイズのわんちゃんと一緒にリードで園内散策をお楽しみいただけます♪

2025年11月11日(火)~2026年1月31日(土)まで、ご入園の際に「わんちゃんパスポート」をプレゼント!

パスポートの中にわんちゃんの写真を貼ったり名前を書いたりして、まるで本物のような世界に1つだけのパスポートが完成します。

わんちゃんとの世界一周旅行気分をお楽しみください。

2026年2月11日(水・祝)は「犬国記念日」!

わんちゃんイベントを開催予定です。

詳細は後日発表いたします。

詳細は【こちら】をご覧いただき、ご来園ください。

2025年12月20日(土)、21日(日)限定!

大人3名以上で[最大1,000円]お得な「クリスマスプラン」を販売中!

ご購入は【こちら】

最新の施設情報は公式WEBサイトをご覧下さい。

東武ワールドスクウェア

http://www.tobuws.co.jp/

「世界の遺跡と建築文化を守ろう」というテーマのもと、スフィンクスや万里の長城、パルテノン神殿といった遺跡、サグラダファミリアやホワイトハウスなどの世界の有名建築物を25分の1の縮尺で精巧に再現し展示しているテーマパークです。

その展示数は100を超え、人間も25分の1サイズになっており、その目線の高さから建物を見上げると本物そっくり!

建物を飾る彫刻やレリーフ、ステンドグラスはまさに職人技です。

また、建築物を彩るように咲き誇る2万本以上の盆栽などの植物も本物!四季により表情を変え、見る者を楽しませてくれます。

是非、無料で行われているガイドツアーに参加して、より園内を楽しく回ってみてください。 -

荒々しい流れを見せる大谷川の小渓谷

男体山から噴出した溶岩によってできた奇勝と大谷川の清流が織りなす自然美。

川岸に巨岩があり、岩上に晃海僧正(こうかいそうじょう)によって造立された不動明王の石像が安置されていましたが、その不動明王の真言(しんごん)の最後の句から「かんまん」の名がついたといわれています。

南岸には数えるたびに数が違うといわれることから化け地蔵(ばけじぞう)とよばれる約70体の地蔵群が、また上流の絶壁には、弘法大師が筆を投げて彫りつけたという伝説のある「かんまん」の梵字が刻まれており弘法大師の投筆とよばれています。

地蔵群の対岸は日光植物園になっており、春の新緑に始まり秋の紅葉、そして地蔵たちが雪をかぶるまで、美しい風光を楽しむことができます。

また、春には含満公園に桜が咲き、訪れる人を楽しませてくれます。

【ヤマビルにご注意ください!】

周辺のハイキングコース(滝尾の路、憾満の路 等)では、特に6月から10月の雨天時やその翌日、ヤマビルの目撃情報や被害報告が多く寄せられています。ご散策の際には、どうぞご注意ください。

有効な対策についてはこちらをご参考にしてください。 -

竹灯りとかまくらのきらびやかな世界

今年は期間が長くなり、開催箇所が増えました!

湯西川河川会場と、平家の里会場で平安時代の平家の栄華をイメージしたきらびやかな竹の灯りをお楽しみください。

【湯西川河川会場(湯平橋~湯前橋の間)】

開催期間/11月28日(金)~12月21日(日) 毎日開催

点灯時間/17:00~21:00

料金/無料

河川上に竹鞠が装飾されます。川の流れに癒やされながら灯りをお楽しみいただけます。

【平家の里会場】

開催期間/11月28日(金)~1月25日(日) 金土日のみ開催

点灯時間/17:00~21:00

料金/1日利用券(9:00~21:00):大人510円 小・中学生250円(当日、再入場可能)

※ナイトチケットはございません

※1月30日からは、かまくら祭と同時開催しております。

ミニかまくらライトアップ/17:30~21:00

~湯西川河川会場は、平家の里会場から徒歩で約5分です。~ -

鬼怒川温泉街を一望できる特別な場所へ

※掲載画像の無断使用を禁止いたします。画像のダウンロードは、こちら に掲載のものをご使用ください。

標高約700mの丸山山頂へ、約3分半で登ります。山頂には総檜造りの展望台があり、鬼怒川温泉街を一望できます。

また、温泉神社や猿園があり、かわいいおサルさんにエサ(100円)をあげることができます。

温泉神社前に新しく設置された「双龍門」も必見です。

【ロープウェイ行無料シャトルバスについて】

冬ダイヤのみ、事前予約が必要です。

《ご予約》鬼怒川温泉ロープウェイ:0288-77-0700

※2025年2月17日~28日は施設メンテナンスのため休業となります。

2025年3月1日(土)より、営業いたします。

※3月1日・2日の2日間先着100名様にお猿さんのキーホルダープレゼント -

明智平展望台までのロープウェイ明智平ロープウェイの運行情報スケジュール ➡ こちらよりご確認ください。

※荒天や整備の為、上記のほか運休となる場合がございます。お出掛け前に直接、施設までご確認の上ご来訪ください。

【リニューアル工事に伴う運休について】

明智平ロープウェイでは、リニューアル工事のため下記の期間長期運休となります。ご注意ください。

*2026年 1月16日 ~ 2027年 8月31日 (約1年7か月)

お問合せ 日光交通(株) TEL 0288-54-1154

明智平のロープウェイ駅から展望台まで約3分、標高1,373メートル地点まで上ります。展望台では、正面に華厳ノ滝、中禅寺湖や男体山、周りを囲む雄大な山々を大パノラマで見ることができます。展望台から先は茶の木平方面に遊歩道が設けられており、中禅寺湖まで抜けることもできます。(※要トレッキング装備)所要時間は茶の木平まで約1時間30分(逆は約55分)。展望台から約20分の地点に鉄塔があり、ちょっとした展望ポイントになっています。紅葉の景色の美しさは言うまでもないですが、例年4月下旬から5月上旬頃に見ることができるアカヤシオや、5月下旬以降に迎える新緑の景色が絶景です。 -

開放感抜群!自然放流の温泉が自慢

【東照温泉主催で「花火大会」開催】

8月16日(土) 19:00~(雨天時は17日(日)に延期) 東照温泉敷地内

同日開催する、大渡(おおわたり)地区の納涼祭のフィナーレを飾る花火です。ぜひお出かけください。

泉質はアルカリ性単純温泉。湯量が豊富で、循環や沸かし返しではなく自然放流が自慢の日帰り温泉施設です。日光連山を望む露天風呂は開放感たっぷりで、ゆったりと温泉を満喫できるようになっています。年に一度の冬至の時には特別に露天風呂と内湯両方にユズが浮かべられ、ユズの香りが漂う中、贅沢な入浴時間を過ごせます。

※季節により冬至の日が異なりますので、実施日は施設に直接お問い合わせ下さい。【食事(休憩)処】そば・うどんなどの麺類をはじめ、定食や一品ものなどメニュー豊富です。中でもおすすめは「からあげ(単品)」。言葉に表せないほど大きく、ボリュームたっぷり。その場で食べきれない場合は持ち帰り用のパック(セルフ)が用意されています。

-

子授け・安産の神様として知られる二荒山神社の別宮

二荒山神社本社の西に約1キロ、生い茂る木々の中に立つ滝尾神社。二荒山神社の別宮で、二荒山神社の主祭神、大己貴命(おおなむちのみこと)の妃神(きしん)・田心姫命(たごりひめのみこと)がまつられています。

本殿裏には「三本杉」の巨木が立ち石鳥居や石灯籠を建てて石柵(いしさく)を巡らした一画があり、ここが田心姫命の降臨したところと伝えられており神聖な雰囲気が漂います。

また、鳥居の小さな穴に石を3回投げひとつでも穴を通ったら良いことがあるといわれる「運試しの鳥居」や、子宝に恵まれ安産になるという「子種石」、笹に願を込めると縁が結ばれるといわれる「縁結びの笹」などのご利益スポットも人気です。

バス停から滝野神社までの道は、舗装された道路ではありません。スニーカー等の山道を歩きやすい靴、服装でお出かけください。

【ヤマビルにご注意ください!】

霧降高原周辺のハイキングコース(大山・丸山・古道(戊辰の道)・隠れ三滝コース 等)では、特に6月から10月の雨天時やその翌日、ヤマビルの目撃情報や被害報告が多く寄せられています。ご散策の際には、どうぞご注意ください。

有効な対策についてはこちらをご参考にしてください。 -

硫黄泉が豊かに湧き出る湯ノ湖畔の温泉

戦場ヶ原の奥にあり、湯川の水源となる湯ノ湖の北岸に開けた静かな温泉街が湯元温泉です。

日光の奥座敷といわれ、約1200年前に日光開山の祖・勝道上人が発見したとされる白濁の硫黄泉が湧く名湯で、神経痛やリウマチに効くといわれています。

豊かな自然に抱かれた心休まる温泉地ですので、夏や秋のハイキング、冬のスキーなどと共に、湯けむりの向こうに広がる湯ノ湖や山々の景観と共に、ゆっくりと温泉を楽しむのがおすすめです。

また、温泉街には無料で利用できる足湯「あんよの湯」(冬季休業)や、日帰り温泉を楽しめる施設・宿もございます。

効能豊かな温泉を気軽に楽しむことができますので、詳細は奥日光湯元温泉旅館協同組合WEBサイトよりご覧ください。

※お宿での日帰り入浴の受け入れ時間は、状況により変動する場合がございます。

お出かけ前に各施設にお問合せください。

※現在、奥日光湯元温泉旅館協同組合案内所 (0288-62-2570)は休業中です。 お問い合わせは各宿泊施設まで直接お願いいたします。 -

世界一長い並木道、全長約37㎞の天にそびえ立つ緑のカーテン

「日光杉並木街道」は、日光街道・例幣使街道・会津西街道の3つの街道からなる並木道で、その総延長は約37kmにも及びます。

街道には約1万2000本(2024年時点)もの杉の木が鬱蒼とそびえ立ち、その歴史は、徳川家の忠臣だった松平正綱・正信親子が長い年月をかけて植樹し、家康公の33回忌の年に日光東照宮の参道並木として寄進しました。

日本で唯一、『特別史跡』と『特別天然記念物』の二重指定を受けており、1992年には「世界一長い並木道」としてギネス世界記録に認定されています。※認定された長さは、35.4kmです。

日光街道を宇都宮市方面に向かう森友地区付近には、杉に桜の木が寄生し共生している大変珍しい「桜杉」や、杉の根元に空洞があり大人4人ほどが入れる「並木ホテル」と名付けられた杉の大木もあります。

歴史に思いを馳せながら、それぞれの街道をぜひ散策してみては?

[参考]▼世界に誇る杉並木 ※栃木県公式WEBサイト内

http://www.pref.tochigi.lg.jp/h53/system/desaki/desaki/1182151825117.html日光杉並木植樹400年記念 杉並木ウォーク開催!!

植樹開始から400年を迎える日光杉並木の美化活動を行いながら、日光東照宮までの道程を歩き、日光杉並木の歴史や魅力を体感してもらい、杉並木保護の機運醸成に繋げていくことを目的としたウォークイベントを開催します。

詳細はこちらからご確認ください。 -

三ツ岳の噴火でできた静かな山間の湖

三岳の噴火で湯川がせき止められてできた湖で、周囲は約3km、三方を山で囲まれており、静かで、どことなく神秘的な雰囲気が漂います。湖岸には散策路があり1時間ほどで一周できます。湖の周囲には、ノリウツギ、オオカメノキ、ダケカンバなどの広葉樹と、コメツガ、ウラジロモミなどの針葉樹の原生林があり、変化に富んだ手つかずの自然を楽しむことができ、10月上旬~10月中旬には赤・黄・茶、色とりどりの見事な紅葉が見られます。またマス釣りの名所でもあり、5月~9月の解禁期間には、多くの人々で賑わいます。

※湯ノ湖周回歩道は、冬季は凍結し危険なため閉鎖します。 -

古くから旅人の疲れを癒してきた静かな温泉郷

男鹿川と鬼怒川の2つの河川が合流する渓谷に佇む、小さく静かな温泉郷で、温泉に浸かってゆっくりとした時間を過ごしたい方へオススメです。

開湯は江戸時代で、会津西街道を利用する旅人や、地域の人々に古くから親しまれてきました。泉質はアルカリ性単純泉で、神経痛やリウマチなどはもちろんのこと、特にケガに効能があるといわれています。

下流へ進むと、景勝地「龍王峡」へ続く遊歩道も整備されており、緑の匂いや川のせせらぎを感じながら散策やハイキングを楽しむことができます。周辺の自然を満喫したら、温泉にのんびり浸かって、疲れやストレスを癒してみてはいかがですか。 -

日光三名瀑の1つ、紅葉時期の全景は圧巻

古くから華厳滝、裏見滝とともに日光三名瀑の一つに数えられている滝です。霧降川にかかる滝は上下2段になっており、上段が25メートル、下段が26メートル、高さは75メートルあります。下段の滝の水が、まるで霧のように細かに岩に当たりながら流れ落ち、その様子からこの名がついたと言われています。

【ヤマビルにご注意ください!】

霧降高原周辺のハイキングコース(大山・丸山・古道(戊辰の道)・隠れ三滝コース 等)では、特に6月から10月の雨天時やその翌日、ヤマビルの目撃情報や被害報告が多く寄せられています。ご散策の際には、どうぞご注意ください。

有効な対策についてはこちらをご参考にしてください。 -

2021年4月OPEN!屋上観覧車が目印の今市エリアの新スポット

【屋上ビアガーデン開催!】

ライトアップされた広々とした屋上で、ビアガーデンを楽しんでみませんか?

2025年6月6日(金)~9月27日(土) 金・土・祝前日開催

18:00~21:00(L.O20:00)

《メニュー》

●ドリンク:生ビール・各種サワー・ワイン・ノンアルコールビール など

●フード:ピッツア・からあげ・焼肉セット・サラダ・日光天然氷のかき氷 など

2021年4月、JR今市駅すぐ近くにオープンした複合商業施設。施設内にはスーパーや雑貨・日用品・衣料品店、レストランなどが入っており、お買い物にもとっても便利。

また、全国でも珍しい屋上観覧車が設置してあります。観覧車は地上40mまで到達!雄大な日光連山を一望でき、1台だけあるスケルトンゴンドラに乗れば、スリル満点!!夜間はライトアップされ、その場でも遠目からでもビュースポットになっています。

4階にはカフェレストランが併設してありますので、お買い物をしながらお食事、レジャーと一度に楽しめるランドマークとなっています。

【Le Coup de Foudre(ルクードフードル)がランドマーク屋上にオープン】

フランス語で一目惚れと言う意味のハンドメイドショップがオープンしました。

青いコンテナのショップが目印。自分だけの作品をぜひ探してみて下さい。

le coup de foudreルクードフードル nozomi lit.link(リットリンク)

le coup de foudre のぞみ (@iamnozomi0731) / X -

雄大な景色が広がる日光を代表する眺望スポット

明智平ロープウェイの運行情報スケジュール ➡ こちらよりご確認ください。

※荒天や整備の為、上記のほか運休となる場合がございます。お出掛け前に直接、施設までご確認の上ご来訪ください。

第2いろは坂をほぼ上りきったところにある明智平。明智平ロープウェイ駅にもなっており駐車場も広いため、休憩しながら展望を楽しむ観光客でにぎわっています。ここからロープウエイに乗って3分で到着する標高1373mの明智平展望台は日光を代表する人気の展望スポット。男体山や中禅寺湖そして中禅寺湖から流れ落ちる華厳の滝、白雲滝、屏風岩などの大パノラマが一望でき、周囲の雄大な山並みと合わせて絶景が広がります。周辺はツツジの名所でもあり、5~6月にはピンク、紫、白の花が少しずつ時期をずらしながら咲き乱れます。秋には紅葉の名所としても知られており、四季折々の見事な自然の造形美を楽しむことができます。 -

約30分間の船旅を楽しもう!鬼怒川温泉名物舟下り

【お知らせ】

令和7(2025)年の営業は11月30日をもって終了いたしました。

来季は4月中旬より営業予定になります。営業期間は、4月中旬〜11月下旬となります。

【お知らせ】

河川減水のため、2025年10月21日(火)より当面の間、 午後便の運航を全て休止いたします。

誠に恐れ入りますが、 午前便のみの営業となり、ご予約は当日分のみの受付となります。

お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

※当日の営業状況は、午前8時30分以降にお電話にてお問い合わせください。ご予約等詳細につきましては、鬼怒川ライン下りホームページをご確認ください。

※事前のご予約をおすすめしております。(当日予約可)

※悪天候並びに河川の増減水等により運休する場合がございます。予めご確認のうえ、ご予約下さい。

鬼怒川ライン下り

鬼怒川ライン下り | 大自然が創造した渓谷美の極みとして名高い鬼怒川の素晴らしさを満喫 (linekudari.com)

大自然が創造した渓谷美の極みとして名高い鬼怒川の名物『鬼怒川ライン下り』。

春には鮮やかなヤシオツツジに彩られ、夏には新緑が涼を運び、秋には美しい紅葉に包まれる。

そんな四季折々の季節の変化が船旅に彩りをそえます。

美しい大自然と迫力の船旅をお楽しみください。船頭さんの巧みな櫂(かい)さばきと話術も見どころのひとつです。 -

重厚な雰囲気がただよう家光をまつったお堂

日光山輪王寺にある3代将軍家光の霊廟(れいびょう)で、世界遺産に登録されています。大猷院とは家光の法号のこと。祖父である家康を心から深く尊敬していた家光の、死後も家康に仕えるという遺言により、4代将軍家綱によって建造されました。日光東照宮に比べて規模が小さく華やかさは抑えられていますが、建物は本殿、相の間、拝殿が国宝となっているほか、壮麗な二天門、竜宮城を思わせる皇嘉門(こうかもん)など見どころがたくさんあります。日光東照宮とは異なる趣となっており、目立たない部分に技巧が凝らされているのが特徴です。大猷院の建物は日光東照宮の方角を向き、見守るように建っており、家康への敬愛が感じられます。

日光の社寺周辺は通年、混雑が予想されます。

日光旅ナビでは渋滞回避のコツや穴場のオススメスポット情報も紹介中!↓↓

①日光の渋滞・混雑情報まとめ

②日光の社寺の混雑を避けて楽しむおススメスポット -

日光名水・国内産米100%使用の美味しいおかき・お煎餅を、見て・触れて・満喫できる製造直売所

店内には贈答用からご自宅用まで、随時50種類以上の商品が所狭しと並び、日光観光のお土産にも最適です。試食ができるので、匠の心・一子相伝の技が織りなす商品を楽しみながら選ぶことができます。その場で揚げたての『揚げ餅おかき』など店舗限定商品も多数ご用意しています。

人気の手焼き体験コーナーでは、オリジナルのイラスト煎餅も作れます。旅の思い出作りに是非ご活用下さい。 広い休憩スペースでは無料のドリンク(温かいお茶・コーヒーから冷たいジュースまで)をご用意しております。商品は電話・FAX・オンラインでの購入も可能です。※手焼き体験コーナーは、感染症対策のため現在休止しております。※無料ドリンクサービスは再開いたしました。感染症対策を行ったうえでご利用下さい。

-

人里離れた関東最後の秘湯

関東最後の秘湯と呼ばれる奥鬼怒温泉は、加仁湯、手白沢温泉、日光沢温泉、八丁の湯など泉質の異なる温泉宿が点在します。

豊かなブナの原生林に囲まれたこの温泉郷は、(自然保護のため)一般車両が乗り入れできないので、宿泊者送迎を利用するか、1時間ほど歩くことになります。

現在、2軒の宿が宿泊者の送迎をしており、手白澤温泉を除く3軒は日帰り入浴も可能です。

人里離れた秘湯で、喧騒を忘れのんびりと過ごしたいという人にオススメの温泉です。 -

幻想的な奥日光の夜をお楽しみください。

奥日光では、日本三名瀑のひとつ「華厳滝」をはじめ中禅寺湖畔にて、下記の各期間にライトアップを実施します。ライトに浮かび上がる壮大な景色や、宵闇の中に照らし出される、昼間とは全く違う境内の雰囲気をお楽しみください。

【華厳滝ライトアップ】

日時 11月15日(土) ~ 11月24日(月) 日没~19:00

場所 華厳ノ滝無料観瀑台

参加費 無料

詳細 🔗華厳滝ライトアップページ

【中禅寺夜間参拝】

日時 10月・・・11日(土) 18日(土) 25日 (土) 17:15~20:00

11月・・・1日(土) 2日(日) 16:15~20:00

場所 中禅寺立木観音 🔗中禅寺立木観音オフィシャルサイト

拝観料 夜間参拝時間は無料

*但し、お1人様1束の献香(100円)をお願いします。

夜間照明されたお堂(表門・鐘楼・愛染堂・大黒天堂・本堂・五大堂)や、

光の香炉がお楽しみいただけます。

夜間参拝にあわせ、英国大使館・イタリア大使館別荘記念公園もライトアップされ、建物室内の照明も点灯します。

中禅寺湖ナイトクルーズ 10月25日(土) 11月1日(土) 11月2日(日)

立木観音桟橋発着 1周30分 16:50発と17:30発の1日2便

観音夜市(模擬店)実施

詳細 🔗ライトアップ奥日光2025

【中禅寺湖畔イルミネーション】

日時 実施中~12月中旬頃までを予定 16:30~21:00

場所 中禅寺湖畔サンライズピア

【主催】奥日光観光事業振興会

※その他詳細については、🔗ライトアップ奥日光HPにて決定次第随時お知らせします。

.png)